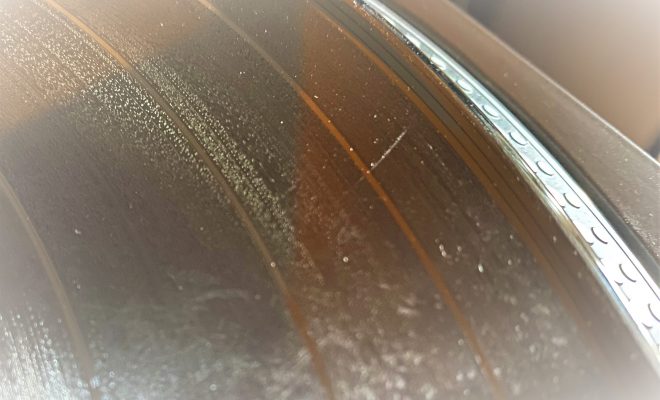

傷の修復のやり方は、インターネットで調べてみると色々とやり方があります。

ルーペを使ってキズを拡大しながら、細い針金を使って溝をなぞるのが結構本格的だなぁと思いながらも、手元が狂うと藪蛇な事になりそうなのと、道具を準備するのが面倒だったので、最も手軽なやり方でやる事にしました。

そのやり方はとても簡単で、少しくらいの傷によるノイズとか音飛びくらいなら結構効果があります。使う道具もとても手軽で使いやすい爪楊枝です。

針を使うやり方もあるようですが、手元が狂ったときにに傷つけ手しまいそうなので、「安全な方で少しでも改善を」という緩い感じのやり方になります。

では、実際やってみた事を記録したので、見て下さい。

ビフォーの音と作業風景とアフターの音を動画です。

ビフォーの動画

この傷は、レコードの針が音を拾ってる最中に、PCのキーボードを動かしたら、繋げていた配線がレコードのアームに引っかかって針が横滑りして付いた傷。

そんな事くらいで大した事は無いだろうと思いつつ確認したら、傷の所を通る度に、「プチ」「プチ」「プチ」とノイズが鳴るようになってしまいました・・・涙。ちなみに、このLPです。

作業中の動画

爪楊枝が傷のとことに来ると、ちょっと指にひっかっかりを感じます。そのひっかっかりを「こりっ」と馴らしていく感じで溝をなぞります。そんなに力は入れませんが、引っかかりに対してちょっと抵抗しながらなぞります。

ひっかっかりの感触が無くなったり弱くなってきたら音を出して確認することを繰り返します。

確認動画(アフター)

数回確認後、ほぼプチプチノイズはなくなった気がするアフター動画です。(ヘッドフォンで聴いても、ほぼ気にならないくらいの感じです。)

このやり方だと、完璧とは言えないかもしれませんが、ちょっとしたキズであればほぼ修復できそうです。強めのキズでもやってみる価値はあるように感じます。

レコード爪楊枝修復のイメージ

上の図は、レコードの断面を拡大したイメージ図です。溝のサイズはなんとなくはイメージできると思います。今回のように爪楊枝を使うのか、ギターの弦などの針金を使うのか、そしてどれくらいの細さのものにするのかを考えてみても良いと思いますし、ついた傷のイメージもしやすいかな、と思います。

キズができると、溝の上の方が少し塞がれる感じになる事が多いのではと思います。下の図はそのなんとなくのイメージです。レコードを拡大したイメージ図で、黒い三角は、溝の山がキズによって塞がっているイメージです。伝わるかな?

それを、削るというか、押して溝を空けて、針が引っ掛からないようにしてあげるイメージでやりました。

アナログレコードキズ直しまとめ

キズでノイズがのってしまって、諦めているくらいならという感じでやる分には良いですが、そうでないのであれば、キズだらけでもう聴かなくなったレコードなどで練習してからをお勧めします。

特に金属製の針などでやる場合には練習してからが良いでしょう。今回は柔らかい木でできた爪楊枝なのでそれほどリスクは感じませんでしたが、力の入れ方とか方向とかが雑になってくると、別のキズをつけてしまうこともあると感じます。

今回のは上手くいったので良かったです。2回しかったことないですが、小さなきずだったので爪楊枝で十分でした。

◆アナログレコード盤の取扱い方3点と、音質まで変わるお手入れ方法3選!

◆聴きやすいJAZZアルバム3選 Vol,3

◆『サタデイ アット ザ ビレッジバンガード』& ビル・エヴァンス & 眼鏡

◆最近お気に入りのベーシスト -Or bareket-

◆音楽とココロとカラダの関係、自律神経に良い音楽の特徴3選!